咨询热线:

400 838 8083

地址:深圳市福田区赛格科技园四栋西10A03

粤港车牌出省迷局:特权暗影下的边界模糊

导读:

粤港澳大湾区车流穿梭,悬挂FV、粤Z的跨境车辆成为独特风景线。然而,一个核心疑问始终在坊间盘旋:这些特殊车牌,究竟能否驶出广东省界?

粤港澳大湾区车流穿梭,悬挂FV、粤Z的跨境车辆成为独特风景线。然而,一个核心疑问始终在坊间盘旋:这些特殊车牌,究竟能否驶出广东省界?

跨境动脉:粤港车牌的使命与框架

粤港车牌(常称中港车牌),诞生于粤港澳紧密经济联系的需求,是跨越制度边界的重要通行证。其中FV车牌赋予内地车辆南下香港的权利,其政策设计明确允许车辆在中国大陆全境合法通行——这既是对内地车辆管辖权的自然延伸,也为内地企业跨境商务提供了无缝衔接的交通保障。

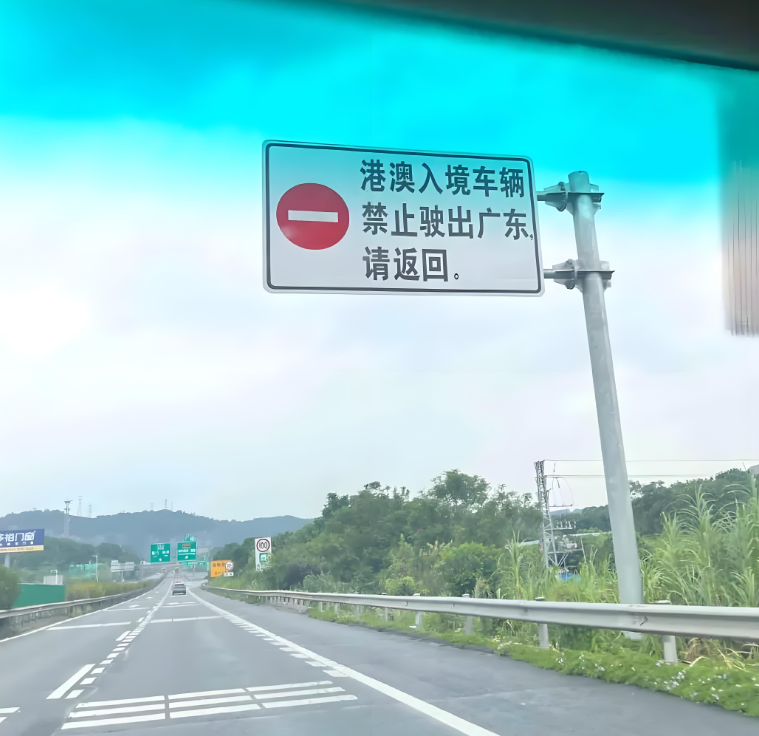

粤Z车牌则专为香港入境车辆设计。政策初衷清晰划定其活动范围:仅限于广东省内及香港特别行政区。这一限制背后,是香港车辆进入内地所涉及的不同司法管辖、保险规则、道路管理体系的复杂性。将活动范围限定在广东,既简化了协调难度,也契合了早期跨境需求主要集中于珠三角的现实。

现实悖论:粤Z车牌出省的潜规则

然而现实中,粤Z车牌驶出广东的画面并不罕见。政策边界在实际道路上变得模糊,形成一种微妙的违规普遍化现象:

在长三角的高速上,在首都的环线中,甚至在西南腹地的公路上,粤Z车牌的港车时有出没。

面对检查,路线不熟导航失误成为常见托词。许多基层交警或因识别困难、或因顾虑车主背景(所谓非富则贵的普遍印象),常以教育警告代替严格执法。

这种表面违规却无实质惩处的现象,无形中助长了侥幸心理,将粤Z车牌的实际通行范围,在实操层面进行了静默的、非正式的扩张。

监管迷思:特权阴影与执法困境

粤Z车牌违规出省屡见不鲜却难根治,根源在于深层的监管困境:

识别与拦截的技术挑战: 全国交警系统对粤港车牌数据库的整合与实时识别能力参差不齐,尤其在非广东地区,交警可能难以瞬间确认粤Z车牌的许可范围。

跨区域协调的鸿沟: 粤Z车牌管理权责主要在广东省相关部门,当其行驶至外省,信息通报、证据移交、联合处罚等机制远未达到高效协同水平。

特权标签的潜在影响: 粤港车牌持有者常被贴上财富与地位标签,让部分一线执法人员产生顾虑,担心严格执法引发不必要的交涉甚至压力,倾向于多一事不如少一事。

违规成本低廉: 当前对粤Z车超出许可范围行驶的处罚力度相对有限,且实际执行率不高,使得违规成本远低于便利带来的收益。

风险警示:侥幸的代价

无人拦截不等于安全合法。粤Z车主需清醒认识到违规出省的法律风险:

一旦发生交通事故,保险公司可能因车辆违反保单地域限制而拒绝或减少理赔,车主将面临巨额赔偿责任。

在特定时期(如大型活动、专项整治)或遇到严格执法的地区,被依法处罚(罚款、扣分)的风险显著增加。

更重要的是,长期、普遍的违规现象若引发政策反弹,可能导致对粤港两地车整体便利的收紧,损害所有合规使用者的权益。

明晰边界:出路与责任

破解粤港车牌出省迷局,需多方共同推动边界清晰化:

政策审视与调整: 主管部门可评估在风险可控前提下,是否适度扩大粤Z车牌通行范围(如毗邻省份)。若维持现有规定,则需显著提升宣传力度,确保每位粤Z车主清晰知悉边界所在。

强化科技监管能力: 全国交警系统需升级车牌自动识别系统,无缝对接粤港车牌数据库,实现越界行驶的精准识别和预警。

统一执法标准与加强协作: 建立跨省处罚协作机制,消除地方保护与执法差异,确保无论车辆行驶至何处,违规必究。

车主自律: 粤Z车主应主动学习遵守法规,摒弃特权思维。跨境通行便利是政策红利,绝非无限权利。尊重规则是维护自身长远利益及两地车政策稳定的基石。

粤港车牌承载着大湾区融合的愿景,但规则的清晰与敬畏是融合的根基。当粤Z车牌驶出广东,其车轮不仅碾压在地理边界之上,更行驶在法规与特权的灰色地带。特权思维与监管缝隙滋养的潜规则,终将腐蚀制度的公信力。唯有规则之光穿透模糊地带,让科技赋能监管,以协作取代割裂,使守法成为共识,两地车才能真正成为大湾区流动的和谐音符,而非特权阴影下的身份标签——边界清晰了,融合之路才能越走越宽。